座机:027-87580888

手机:18971233215

传真:027-87580883

邮箱:didareneng@163.com

地址: 武汉市洪山区鲁磨路388号中国地质大学校内(武汉)

碳中和碳达峰

碳中和碳达峰"双碳"目标下 综合能源服务是能源转型的核心引擎

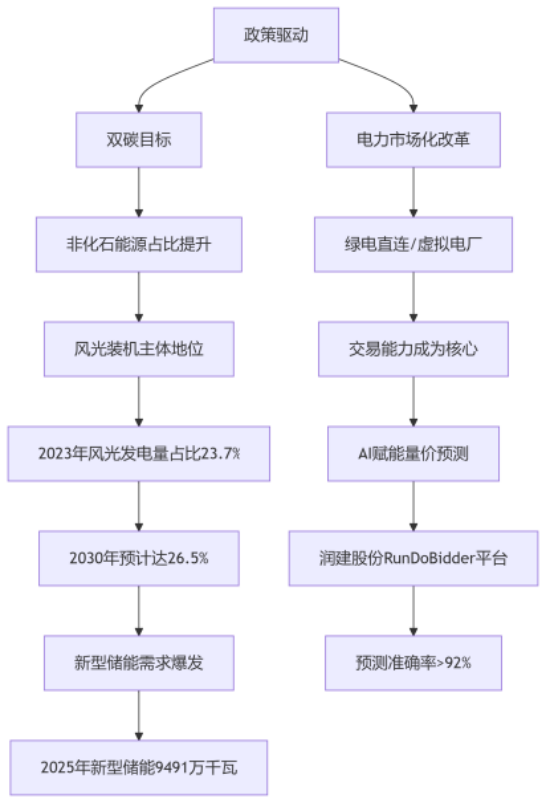

"双碳"目标(2030年前碳达峰、2060年前碳中和)已成为我国能源转型的核心战略导向。2021年以来,国家陆续出台《"十四五"现代能源体系规划》《2030年前碳达峰行动方案》等顶层设计文件,明确提出到2025年非化石能源消费占比提升至20%,2030年达到25%的目标。这一政策背景下,综合能源服务作为连接能源生产与消费的关键纽带,正迎来前所未有的发展机遇。

近期政策动态显示,国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》(650号文),首次从国家层面明确绿电直连模式的规则框架。该政策允许风电、光伏等新能源通过直连线路向单一用户供电,实现物理溯源,既缓解新能源消纳压力,又为企业提供低成本绿电选择。与此同时,136号文《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》的发布,标志着新能源全面市场化时代的到来,电力交易从"保量保价"转向"竞量竞价"。

地方层面,江苏、浙江等省份已率先出台配套政策。例如浙江取消5MW以上用户侧储能年度建设计划审批,江苏将峰谷价差从0.85元/千瓦时压缩至0.65元/千瓦时,倒逼储能转型为多元化收益模式。广州市则发布虚拟电厂实施方案,计划到2027年实现500万千瓦资源接入,市财政每年安排不超过1000万元奖补。

行业发展机遇

万亿级市场空间加速释放

国家电网数据显示,2024年综合能源服务业务规模已突破1800亿元,年均增长率达28%。预计到2030年,市场规模将达1.5万亿元,年复合增长率保持在20%以上。这一增长主要来自三方面驱动力:

-绿电直连催生新业态:650号文明确允许各类主体(不含电网企业)投资绿电直连项目,初步估算可使新能源电价较市场化交易溢价10%-15%,有望撬动万亿级市场。徐进指出,该模式将促进"风光发电+储能+负荷"一体化开发,推动零碳园区、电算协同等新业态涌现。

-虚拟电厂规模化应用:AI技术正深度改造虚拟电厂运营模式。润建股份开发的RunDoBidder平台整合DeepSeek-R1等大模型,实现功率预测准确率超92%,已中标广东、四川省级项目。远景科技发布的"人工智能超级储充网络"通过"四网融合"(充电网、储能网、微电网、虚拟电厂网),构建城市级新型电力系统。

-多能互补系统经济性提升:中国燃气投运的南京国轩25t/h生物质气化项目显示,相较天然气供能年节省成本600万元,减少CO₂排放1.5万吨。类似"光伏+农业""光储充放"等模式在14个省推广,单站年均收益增长达25万元。

技术创新构筑竞争壁垒

1.数字孪生技术:上海张江科学城项目验证,能源系统数字镜像可实现综合能耗降低22%。

2.AI负荷预测:浙江某工业园区应用深度学习模型后,削峰填谷收益提升40%。

3.区块链交易:国网"绿电链"平台累计结算分布式光伏点对点交易超8亿千瓦时。

4.氢电耦合:河北丰宁风光氢储一体化项目年制氢1.2万吨,验证了电氢协同可行性。

行业面临挑战

体制机制障碍待突破

绿电直连推广面临"四清"挑战:电网利益纠葛需协调(电网企业售电量减少影响收入)、成本投入需精算(直连线路建设费用高昂)、技术标准待完善、地方配套政策待出台。舒杰指出,需建立"直连+储能+需求响应"复合型项目,探索线路共享机制,同时协调电网备用服务成本分摊。

市场化能力建设迫在眉睫

"十五五"期间,电力市场竞争范式将从"资源-造价"二维转向"资源-造价-交易"三维。中信泰富能源李昱分析,未来企业需具备"把1千瓦装机容量卖出1.5千瓦时价格"的交易能力,这要求强化大数据分析、机器学习等技术应用,建立价格预测与风险评估模型。

人才与技术短板凸显

行业面临约12万复合型人才缺口(需同时懂电力系统与数字化技术)。技术层面,21项多能互补系统、虚拟电厂等国标虽已立项,但完整标准体系尚未形成。AI应用也面临数据孤岛问题,不同平台间互联互通存在障碍。

行业趋势展望

综合能源服务行业关键趋势图谱(数据来源:国网能源研究院、国家能源局)

未来五年,行业将呈现三大发展趋势:

1.服务边界扩展:从单一能效管理向"能源+碳"综合服务转型,如远景"人工智能超级储充网络"整合EnOS能碳管理系统,实现电碳因子实时计算。

2.技术深度融合:AI大模型(如Qwen2.5-32B)将更深度嵌入交易决策,润建股份项目显示AI辅助可使申报方案科学性提升23%。

3.生态协同强化:类似国轩高科与中国燃气、巴斯夫的三方合作模式将普及,通过产业链协同降低全生命周期碳足迹。

发展建议

1.企业层面:短期严控工程造价,中期建设电力交易团队,长期聚焦技术降本(如通过数字孪生降低运维成本)。

2.政策层面:借鉴欧盟经验,明确直连项目备用连接要求,平衡灵活性与安全性;加快制定虚拟电厂等技术标准。

3.技术层面:发展"AI+物联网"平台,如远景EnOS实现跨设备协同管理;探索区块链在绿证溯源中的应用。

在"双碳"目标引领下,综合能源服务已从配套业务升级为能源转型的核心引擎。能否把握绿电直连、虚拟电厂等政策红利,突破技术壁垒与体制障碍,将决定企业能否在1.5万亿市场中占据先机。

上一篇 > 双碳目标:清洁能源促进农业农村绿色发展

下一篇 > 9大类“双碳”相关知识点 你了解多少