座机:027-87580888

手机:18971233215

传真:027-87580883

邮箱:didareneng@163.com

地址: 武汉市洪山区鲁磨路388号中国地质大学校内(武汉)

零碳

零碳零碳园区是分布式综合能源系统的一种形式

2025年6月30日,国家发展改革委、工信部、国家能源局联合发布第一份零碳园区政策文件《关于开展零碳园区建设的通知》,对零碳园区的用能与排放标准、申报程序、园区建设的重点任务等做了明确规定。山东、四川、江苏等省迅速跟进发布了本省零碳园区试点建设方案。

确定零碳园区标准与申报程序对零碳园区建设非常必要,但更重要的是应充分认识零碳园区作为分布式能源系统的一种形式,对加快推进我国各地能源转型与产业转型的重要价值。如果地方政府能够针对零碳园区机制障碍,深化零碳园区机制改革,就对解决当地能源转型和减碳工作中的问题具有“四两拨千斤”之效,为“十五五”能源转型和低碳技术和产业发展创造良好制度环境和市场空间。

能源转型系统瓶颈制约日益突出

当前,气候变化倒逼的能源转型核心内容是使目前以化石能源为主的高碳能源系统最终转向以可再生能源为主的零碳能源系统。推动可再生能源大规模发展替代化石能源,是实现这一转型的重要途径。

过去十年,我国能源转型成绩斐然,成效显著,主要表现在相关指标“规模扩张”方面。2014—2024年,风电发电量从1500亿千瓦时到9916亿千瓦时增加5.6倍;光伏发电量从250亿千瓦时到8341亿千瓦时,增加了32.4倍。2024年风力发电与光伏发电装机合计14.1亿千瓦,提前六年超额完成2030年12亿千瓦装机目标。此外,新能源汽车(包括纯电动汽车和插电混动汽车)销售量从2014年的7.48万辆猛增到2024年的1286.6万辆,十年增长171倍。

基本上,几乎所有国家在能源转型的第一阶段(简称能源转型1.0)是从可再生能源规模化发展开始的。这一时期政策重心,主要围绕可再生能源规模扩张。

然而,新能源装机规模快速增加,波动性风光电并网规模短期内迅速增长,迅速“消耗”了现有电力系统不多的“冗余调节能力”。2024年年初开始,越来越多的省市电网对分布式光伏并网“亮红灯”,西部风光电大基地建成项目限电与输电容量不足等问题开始凸显。这实际上表明,“系统瓶颈”已经成为当前能源转型的主要矛盾,能源转型政策应适应这一矛盾转变将政策重点转向推动“系统转型”。否则,在现有电力系统的“灵活性”或“调节能力”没有明显提升的情况下,政策继续以新能源“规模扩张”为重点反而加剧能源转型中的问题,增加能源转型的成本。

能源转型应尽快进入2.0新阶段

能源转型1.0阶段的突出特点是依托既有能源(电力)系统来发展可再生能源。因此,能源转型1.0阶段的可再生能源的发展规模,特别是波动性风光电的规模,取决于现有的能源(电力)系统“冗余调节能力”。从这个意义上,我国能源转型1.0阶段风光电装机多年快速增长,除了相关鼓励政策外,更重要隐含前提是电力系统仍有冗余调节能力。随着现有电力系统冗余调节能力的收缩,能源转型必须尽快进入到2.0阶段。

能源转型2.0阶段的基本特征是以“系统转型”为重点,带动可再生能源规模化发展。能源系统转型的关键是提升系统灵活性。这一阶段系统灵活性提升,应从两个方向同步推进。

一方面,通过机制创新和技术改造提升现有集中式电力系统的灵活性,在现有网络架构不变的情况下进一步提升其整合大规模风力发电和光伏发电的能力。比如,通过完善辅助服务市场机制识别煤电机组灵活性改造的潜力,并充分实现煤电机组灵活性改造的价值;通过优化区域电网联络线,优化电网调度规则等深度挖掘现有电力系统的低成本调节潜力。

另一方面,根据用户侧分布式光伏、分布式储能、电动汽车、热泵等分布式能源资源(DERs)数量和规模日益增加的趋势,通过市场机制创新和技术改造,增强配电网整合分布式能源的能力,使这些给传统集中式电力系统平衡带来巨大压力的DERs转变为基于配电网的各类分布式能源系统可以利用的灵活性资源。从我国实践看,只有同步加强这两个方面的“系统转型”工作,才能以更为“经济”的方式提升电力系统的灵活性,从而为可再生能源规模化发展提供更为广阔的空间。

如果从能源转型的底层逻辑分析,能源转型2.0阶段后还有一个3.0阶段。2.0阶段是为了更好地、以较为经济的方式整合更多的“大规模”风光电和分布式可再生能源资源(DERs),通过机制创新和技术改造,挖掘和实现电力系统的大规模集中式灵活性(比如煤电灵活性,抽水蓄能)和分布式灵活性。

能源转型3.0阶段则是将灵活性重点转向用户侧分布式非电能源资源,通过大力发展各类分布式能源系统来“更经济”地提升配电网整合波动性分光电和分布式灵活性资源的能力。

就电力系统来说,这一阶段的关键是:以输电网为中心的传统电力集中式系统要逐步转向以配电网为中心的未来电力系统,而配电网要以用户为中心。这里的用户包括基于各类分布式能源、产消者、用能主体而构建的不同规模和层级的分布式电力系统(比如微电网)和分布式能源系统。建立在智慧能源管理系统之上的大量家庭、建筑、社区、园区则成为各类分布式能源系统基本单元。

总之,“系统转型”是能源转型2.0和3.0阶段共同的核心内涵。区别在于,2.0阶段的系统转型重点是电力系统转型,3.0阶段则是电与非电“系统”统筹协调转型。从我国能源转型实践看,由于我国电力系统转型滞后于波动性风光电规模快速增长的需要,加上风光发电成本快速下降,电与非电能源转换和平衡成本快速下降等综合因素导致分布式能源系统的技术可行性和经济性优势日益凸显。因而零碳园区作为连接能源转型2.0和3.0的一个特殊载体将成为深入推进地方能源转型的关键抓手。

零碳园区的独特优势

从“系统转型”逻辑看,当前以电力转型为核心的能源转型,本质上是电力系统面对高比例的波动性风光电和未来海量的分布式可再生能源资源,寻找技术上可靠、经济上可行的“灵活性资源”和“系统平衡方案”。

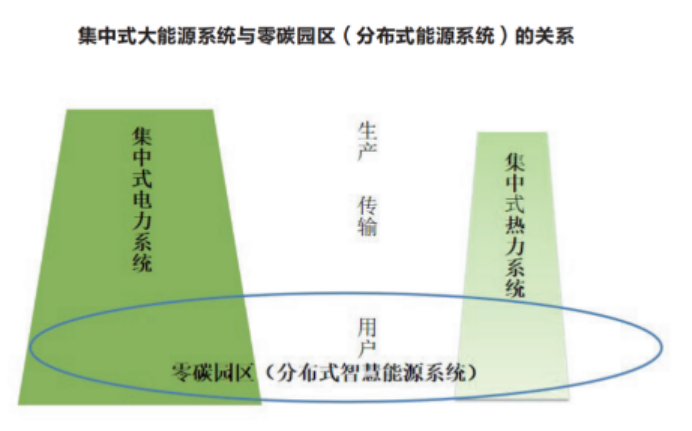

从集中式电力系统转型分布式电力系统,从分布式电力系统转型分布式综合能源系统,都是基于这个逻辑。

零碳园区作为一个分布式能源系统,其多种能源的综合平衡相比于单纯的分布式电力系统平衡,具有显著的成本优势和更强的灵活性。这种优势的核心在于多能耦合和能源形态转换的能力。

一是降低对昂贵电储能的依赖。电能储存(如锂离子电池)虽然响应速度快,但成本高,且存在一定的寿命限制。分布式能源系统通过将多余的电力转换为其他形态的能量储存(如热能、冷能),可以大幅减少对纯电储能的依赖。通常情况下,储热成本仅为储电的1/5~1/10,储热替代储电降低初始投资60%以上。

二是多重能源形态转换,提高系统灵活性和冗余度。分布式能源系统能够利用热电联产(CHP)、电锅炉、热泵、电制冷机、燃气轮机等设备,实现电、热、冷、气等多种能源形态的相互转换,从而提供多路径的平衡选择。当单一能源(如电力)出现供需不平衡时,可以通过转换到另一种能源形式来解决。这不仅可以实现削峰填谷手段多样化,而且通过多源互补、增强系统韧性更能提高综合能源利用效率。多能协同可使系统运行成本降低20%~30%;楼宇储热通过热惯性提供“等效虚拟储能”,降低电网实时平衡压力。

三是优化能源流,有效减少弃风弃光。通过多能耦合和存储,可以将VRE发电高峰时段无法消纳的电力转换为其他形式的能量(如热、冷、氢),从而有效消纳弃风/弃光,提高可再生能源的利用率。

总之,零碳园区作为分布式综合能源系统的一种形式,核心优势在于打破电能单维平衡的局限,通过热—电—冷多能转换与低成本的储热技术,将平衡成本从高价的“电力域”转移至低价的“热力域”,实现了更高效率和更低成本的平衡。

零碳园区面临的关键机制障碍

产业体制机制的本质是协调不同参与主体的利益,使不同主体利益达成“均衡”状态,推动产业良性发展。零碳园区良性发展面临的能源机制障碍很多。然而,笔者认为,从能源转型的底层逻辑出发,妨碍零碳园区良性发展的关键机制障碍是,现有的能源体制机制是围绕“以化石能源为主的大能源系统”形成的,无法平衡大量分布式能源、零碳园区和各类分布式能源系统与大能源系统的根本利益冲突,从而妨碍零碳园区和分布式能源系统的可持续发展。

以化石能源为主的传统大能源系统主要是传统的集中式电力系统与热力系统。传统的集中式电力系统和热力系统是从生产经过传输到用户的一个单向流动系统。基于这一套系统,具有自然垄断性质的电网与热力管网企业,其成本和收入受到政府专业监管机构严格监管。两部制定价中的固定收费部分并不能完全覆盖电网和热力管网固定成本,相当一部分的固定成本(30%-70%)需要通过(电力和热力)销量来回收。

零碳园区一旦真正落地,就意味着相当一部分“能源大系统”的原来用户转变为了一个大电网或大热力网的竞争者。因为原来大系统这些用户的部分电力或热力“销量”变成了零碳园区或分布式能源系统“自产自销”,大系统减少的这些销量所承载的电网或热力管网固定成本无法收回,直接损害“大系统”的利益和稳定服务能力。

比如,一个零碳园区有60%的电力和热力需求可以在园区系统内部成员之间“匹配”,只有40%仍需要大电网和大热力系统提供。假定现有的定价结构和收入来源不变,就意味着60%电力和热力销售量所承载的大电网和大热力管网固定成本无法回收。

如果把“大系统”损失的这部分销售量包含的固定成本部分全部转嫁到40%的销售量上或者固定收费上,其结果要么加速这些零碳园区的完全脱网,导致大系统陷入(用户脱网与收费提高的)“死亡螺旋”,要么零碳园区无法落地,其中的成员仍然回归大系统。显然,无论哪种后果都无益于能源转型的良性推进。

深化零碳园区的改革契机

在破除零碳园区机制障碍、深化零碳园区机制改革方面,地方政府是主体,应当积极承担改革的首要责任。这不仅因为零碳园区具有地方“特色”,相关的能源体制机制改革权大多属于地方政府的职责权限,而且因为零碳园区给地方提供了一次通过构建本地的分布式能源系统,以“系统”而不是“项目”逻辑形成低碳能源、产业与经济聚合优势的机遇。

零碳园区发展的技术和经济条件日趋成熟,本质上开启了对传统集中大能源系统的“解构”。这客观上为地方政府提供一个搭建本地零碳能源系统或平台契机,进而为传统产业低碳转型和新兴低碳技术、产业提供更为广阔的市场空间。

因为本地零碳能源系统“消纳”的零碳能源越多,新兴低碳技术和产业的发展空间就越大,传统产业低碳转型就越顺利。

要将这一契机转变为真正的地方低碳产业和低碳经济发展优势,地方政府需要按照能源转型逻辑,整合本地各类资源形成聚合优势,破除相关机制障碍,助力零碳园区和各种分布式能源系统发展。

一是要聚焦用户侧的本地资源横向聚合优势,抵消大系统的单一资源和技术的规模经济优势。特别要注意的是,要以横向系统聚合而非纵向聚合方式为零碳园区或各类分布式能源系统提供服务和助力。比如,把本地风光资源集中到本地投资公司的方式就属于纵向聚合方式,无法形成本地“系统优势”。

二是发挥地方政府在解决机制障碍方面的优势。除了电力外,热力、水、建筑能耗等涉及的政策与机制障碍改革权限基本在地方政府手中。充分用好这些机制和政策改革资源,不仅有利于分布式能源系统发展,而且有利于获得一定与“大电力系统”的谈判优势。

三是从系统转型角度,通过组织与制度创新,实现土地、屋顶、可再生能源资源与用户需求的分布式集成优化,为可再生能源开发、低碳制造业发展和传统制造业低碳转型提了更大空间,并有可能在机制上实现能源转型、产业发展与生态文明建设、乡村振兴和共同富裕等目标的协调推进。

上一篇 > 政府推动零碳发展可以采取哪些措施?

下一篇 > “十五五”时期 零碳园区建设将成为重中之重