座机:027-87580888

手机:18971233215

传真:027-87580883

邮箱:didareneng@163.com

地址: 武汉市洪山区鲁磨路388号中国地质大学校内(武汉)

地热资源开发利用

地热资源开发利用我国地热能利用路径研究及前景分析

0引言

作为绿色低碳、可循环利用的清洁可再生能源,地热能不仅对于缓解化石能源危机、减少环境污染、实现碳中和具有重要作用,也是未来极具开发前景的战略性接替能源。目前构建以清洁能源为主的新型电力系统是我国能源转型、保障能源安全最关键的一步,而当前清洁能源利用以水电、风电、太阳能、核能为主,我国对地热能远没有做到深层次利用。历年来,我国政策一直在推进地热能的综合利用和深度开发,国家能源局、科技部于2020年4月印发的《“十四五”能源领域科技创新规划》中更是明确指出地热能开发与利用技术研究的路径。随着双碳目标的提出,以清洁能源为主的新型电力系统必将朝着因地制宜、 能源供应多元化发展,而地热的综合利用及发展将迎来新的机遇。

1地热能概述

地热能属于清洁可再生能源,具有储量大、分布广、稳定性好、可循环利用等特点。地热能赋存于地下,不受环境、天气状况的影响,热流稳定连续,地热能的利用须本着 “取热不取水”的原则,采取“以灌定采、采灌均衡、梯阶利用”的形式进行供暖(冷)和发电,实现地热能清洁高效可持续利用。地热发电具有良好的稳定运行特性,利用率位居可再生能源榜首,但深层地热受地域限制,投资大,开发过程存在较大不确定性,目前我国地热发电在运规模最大的是西藏的羊八井27.2MW地热电站和羊易16MW地热电站。

1.1地热能分类

按温度水平:地热能可划分三个等级,低温(温度低于 90℃)、中温(温度在90至150℃之间)和高温地热(温度超过150℃);低温地热通常只能用于供热,中温地热适用于供热、供冷;高温地热用于发电或热电联产。

按储存状态:地热资源包括土壤源型、水热型(又分为热水型和蒸汽型)、干热岩型等。

按储存位置:地热能可分为浅层地热(地下200m 内)、中层地热(地下200-3000m)和深层地热(地下3- 10km)。

1.2地热能储量及分布

我国的地热资源占全球总储量的7.9%,以中、低温地热居多。浅层地热能在我国的分布非常广泛,覆盖了华北地区、江淮流域、四川盆地、东北和西北地区南部等,每年可开采量预计超过7亿吨标煤,位于中东部水资源相对丰富的的平原、盆地等区域适合大规模开采,包括京津冀、河南等在内的13个省份。浅层地热温度水平较低,适用于北方供热(冷)。

全国水热型地热能按温度水平分为中低温型和高温型地热,我国水热型地热能的总储量超过1.2万亿吨标准煤,而每年可开采的资源量大约为19亿吨左右;中低温地热资源主要集中于东南沿海地带、胶东及辽东半岛和大型沉积盆地;而高温地热资源则主要富集于西藏南部、云南西部、四川西部以及台湾地区,福建沿海局部也存在较高温度地热资源。

2我国地热能利用现状

我国常规地热资源处于中低温水平,多用于供热和制冷,适宜发电的地热资源有限,目前在运的地热发电机组仅限于西藏羊八井及羊易地热电站。增强型地热(干热岩) 发电以温度水平高、不受地域限制等优点成为地热发电未来趋势。我国干热岩地热资源储量极其丰富,地下3-10km 深处干热岩储量相当于715-860万亿吨标煤。2017年, 我国已于青海共和盆地发现大规模、易开采的干热岩,已探测到地下3705m处温度236℃。

2.1地热供热(冷)

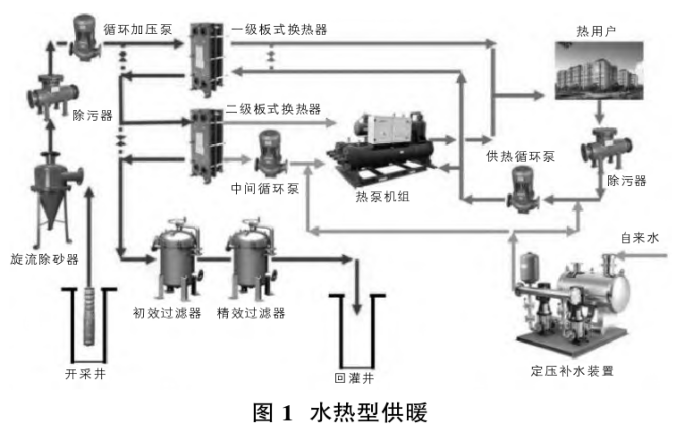

地热供暖和制冷技术中,浅层低温地热以及中层水热型地热能的应用技术已经相对成熟。浅层地热能的利用主要以水源热泵和地源热泵技术为主,在北方地区较为常见,采用一套设备,两种末端的形式冬季供热,夏季制冷, 基本维持地下土壤换热平衡;中层水热型地热能主要通过地热井开采较高温度热水供热为主,经板式换热器和热泵实现集中供热(图1)。

地埋管形式及布置是影响浅层地热能利用的重要因素,浅层地埋管一般在200m以内,埋管系统的设计对地源热泵系统性能有直接影响。水平埋管以平铺的形式置于土壤中,施工简单但占地面积较大,受外界因素的影响也较大,比较适合于土地面积宽阔的地方使用。垂直埋管以垂直埋放的方式放置于土壤中取热,占地面积小,几乎不受外界因素的影响,使用效果可靠且维护费用低,但垂直埋管所需的工程量较大,资金投入量较多,适合人口密集的地区使用。垂直埋管在实际应用中成为主导形式,其中 U型管最为常见。

水热型地热供暖通过向中深层(地下200m以下至 3000m以上)岩层钻井开采地热水,由地面系统完成热量提取及利用,包括直接供热、间接供热、梯阶利用耦合热泵供热等形式。对于中深层水热型供热技术的应用,须遵守 “取热不取水”的原则,保证“采灌均衡”,地热井造井包括定向井和直井这两种方式,一般开采井与回灌井采取1:1 的比例配置,为确保地热田的可持续利用,两口开采井之间距离不小于1km,同时为避免出现热水短路现象,回灌井与开采井的距离应大于500m。为做好地热水的利用及保护,严防地下水污染问题,尾水回灌必须做好尾水处理净化。对于系统运维,需做尾水动态监测、腐蚀结垢、回灌堵塞机理等方向的研究。

2.2地热发电

我国地热发电始于上世纪70年代,陆续建成一批发电机组,至上世纪90年代后地热发电陷入停滞状态。受限于地热温度和经济性,大多数建成机组也已经停运。截至 2021年底,我国地热能发电装机容量约50MW,主要集中在西藏羊八井地热发电站(25MW)和羊易地热发电站(一期1×16MW)。羊易地热电站两口地热井热水流量620t/h, 蒸汽流量50t/h,发电回水不低于65℃,实现全回灌;发电机组设备采用奥玛特双工质机组,发电效率16%,厂用电率12%,利用小时数超过8000h。

地热发电根据热源参数等级不同,基本常见有干蒸汽发电、闪蒸(扩容)发电、双循环发电[7,8]三种形式。干蒸汽发电比较少见,要求地热温度高,地热井出口全部为蒸汽;闪蒸发电和双循环发电是我国常用的发电技术。

2.3干热岩利用

干热岩试验是美国提出方案最早也是开展增强型地热(EGS)工程最多的国家,全球在建及投运EGS工程已达 30个,法国苏尔茨项目是世界上第一个EGS兆瓦级发电工程。EGS开采形式上也略有不同,一种是利用干热岩层的天然裂隙储层开采水热型地热资源(德国的兰道、印希姆电站),另一种是在常规水热田边缘通过EGS技术进行人工改造,改善地热田产出以增加发电能力。

我国干热岩实质性研究起始于十一五期间中国与澳大利亚合作的“中国工程地热系统地热资源潜力研究”项目,此项目更多的是高温地热靶区的选定与考察,为“十二五”干热岩科技研究立项做了前期准备。在“十二五”规划期间,我国启动了“863计划”项目,专注于干热岩能源的开发与关键技术的综合性应用研究,开展了干热岩地热地质资源评价、人工压裂技术、干热岩发电及能量转换评价等研究。

据统计,我国埋深在3-10km的干热岩资源按2%可开采量预估,相当于我国2010年能源消耗总量的4400 倍。藏南、云南、东南沿海、华北、鄂尔多斯盆地、东北松辽盆地为我国干热岩资源有利开发区,热储目标温度150- 250℃。其中青藏高原干热岩温度最高,总资源量占中国大陆地区的20.5%,华北和东南沿海地区中生代岩浆活动区的占比分别在8%-9%之间,东北地区占比超过5%,云南西部地区干热岩资源温度较高,但分布范围较小。

我国对于干热岩发电尚处于试验研究阶段,干热岩发电技术涉及在高温、缺水或渗透性低的岩石中创建人造热储库,通过注入冷水至地下深层进行热交换,从而收集热能并转化为电能。2021年,在唐山地区我国成功完成了干热岩能源的首次试验发电。

3经济性分析

地热开发过程影响初投资的最大因素就是钻井成本,一般占到总初投资的50%-60%,除与地质条件有关外,钻井成本与钻井深度成正相关,井深平均每增加1000m单位钻井成本增加1000元/m。并且需要多次压裂才能实现井下连通,压裂半径通常在0.5km左右,其中单次压裂成本不少于250万元。

3.1地热供暖

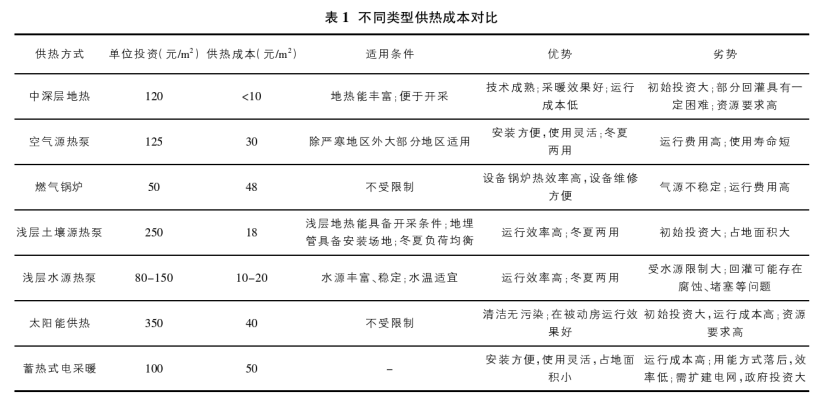

地热能供暖相对于其他供暖方式经济性上有很大优势,中深层供暖每个采暖季供热成本在10元/m2以下,初投资在100元/m2左右(表1)。浅层土壤源热泵供热的成本比中深层供热要大,但与其他供热方式相比也有很大的竞争力,一般在冬夏季负荷均衡地区应用较多。

3.2地热发电

地热温度、地热水流量、载体类型和水质条件都是影响地热发电的关键因素,此外也受当地气候环境、地质条件和政策等因素影响。地热发电单体规模小,投资成本高、 差异大,据国际可在再生能源机构统计,地热电站建设成本大致在14000-35000元/千瓦(2000-5000 USD/kW,国内有关学者表示造价在20000-35000元/千瓦之间),平均度电成本在1元/千瓦时以上。

地热发电技术选择、发电效率和经济收益测算等会受到当地水质、地质、地热温度和流量等影响,其中最重要的因素是地热温度及流量。单位流量下的净发电量与系统净发电效率会因采用不同的工质和发电形式而存在较大差别,150℃地热流体的发电效率在10%-15%之间,地热流体参数越高,技术经济性越好。地热电站的运行寿命较长,一般为30年,从系统效率及回收期方面考虑,地热流体温度130-150℃以上,流量超过40t/h才具有较好的开发价值及经济效益。

4结语

地热能源以其绿色、低碳的特性,被视为一种具有循环利用潜力的清洁能源,具有分布范围广、平均利用率高等特点,也是未来极具开发前景的战略性能源。为促进地热能进一步开发利用有以下建议供参考:

① 地热能富集区域内开展地热能调查评价及开发区域优选工作,确定区域内地热资源的有利开发区。

② 因地制宜,根据资源禀赋和需求不同分别进行浅层、中层及深层地热能开发。

③ 在老旧煤电机组即将面临退役区域,积极开展地热能热源替代可行性研究及论证。

④利用地热储能将风、光等可再生能源储存,实现大规模跨季节储能利用,提高可再生能源利用率。

⑤开展“地热+”典型应用场景研究,如地热在园区综合能源服务上的应用模式研究,探索地热(干热岩)发电与大基地风光耦合利用的研究等。

上一篇 > 为什么说东北“需要”地热温泉?

下一篇 >没有了