座机:027-87580888

手机:18971233215

传真:027-87580883

邮箱:didareneng@163.com

地址: 武汉市洪山区鲁磨路388号中国地质大学校内(武汉)

产业技术研究

产业技术研究地球物理勘探方法在地热资源探查中的综合应用研究

0引言

地热能是一种清洁、安全的能源,但在我们生活中以及国家能源建设和利用方面还是少之又少,国家能源局的目标是到2025年全国建立起基本的地热资源开发利用实际方案,各地地热资源的充分利用信息汇总,以及监测系统基本完整,利用地热供暖或者制冷面积达到相较2020年递增一半,在地热资源自然状况好的地区,先进行一批地热资源充分利用的示范项目。 项目旨在识别传导型地热的地球物理特征,揭示地层分布、地下水分布和地下温度场的分布,客观地对区域地热开发潜力做出准确评价。

本区及周边地区已经打有较多地热井,均表明工区内具有较好的热储条件。1970年在市区国营133厂进行千米井地热资源勘察,探测到温度达47℃的地热储层。1973到1974年间在市区近400 km2范围内,由省地矿部门进行了地热资源调查,调查结论是地热资源丰富。

1方法原理简述

1.1音频大地电磁测深法

音频大地电磁法(AMT)的基本原理:利用太阳黑子活动产生的天然电磁场源,对探测物体的作用产生二次场,我们在被探测地下物体对应的地表,布置相应装置同时记录相互垂直的电场量值和磁场量值,然后计算视电阻率,计算公式一般采用卡尼亚的视电阻率公式计算。依据大地电磁场的基本理论,在大地介质中传输的电磁波其穿透厚度与电磁波频率的关系为反比例关系,当电磁波在大地介质中传输时,传输区地质体电性结构不变时,电磁波传输中的主频频率越低,其穿透厚度越厚,通过传输中的主频频率变化反映出地层深部的地质体与电性特征的关系;传输中的主频频率越高,则其穿透深度越小,通过传输中的主频频率变化反映出地下地层浅部地质体与电性特征的关系。利用传输中的主频频率变化,可得到地下地层不同深度与不同主频间的地电信息,进而达到采用频率测试地质结构体形态及深度的目的。

音频大地电磁测深工作方法与常规大地电磁测深 (MT)相同,只是观测的频率范围不同,频率范围从零点几赫兹到数万赫兹。该方法以天然交变电磁场为场源,并且天然电磁场的能量大,频谱信息丰富,穿透能力强,不受低阻层的屏蔽影响,勘探深度可达到几千米深。因此,AMT方法被广泛应用到含水层识别、地质灾害调查等方面。

1.2可控源音频大地电磁测深法

可控源音频大地电磁(CSAMT)测深法。由于CSAMT法采用人工源,具有较强的抗干扰能力,更容易获得对地电变化较灵敏的相位信息,并可以按勘探目标层埋深设置频率组合,保证垂向分层有很高的分辨率。此外,CSAMT法还具有野外采集数据质量高、重复性好、解释剖面横向分辨率高、勘探深度较大且工作效率高、高阻层屏蔽作用小等优点,适用于人文干扰较强的地区开展地热资源勘查。

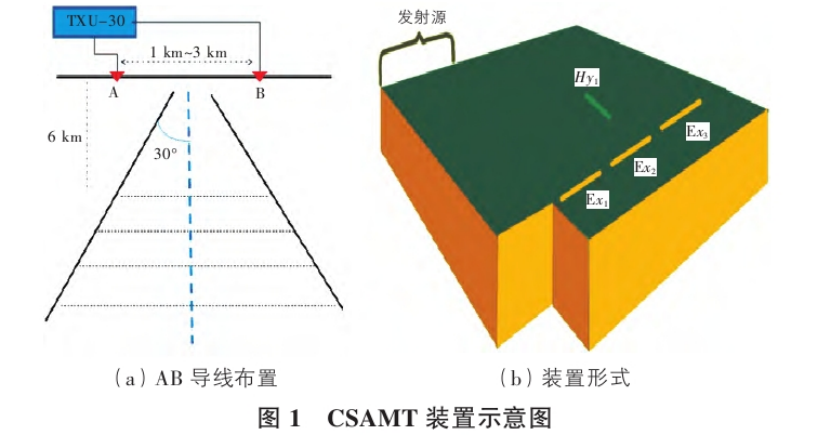

CSAMT法利用一个偶极发射,在测量中,如图1 所示,可控源音频大地电磁测深(CSAMT)法,是在野外沿某一方向布置的(假定为X方向)与大地相连的导线AB,从这根导线的两端,持续地往地下供入音频谐变电流,且供入的谐变电流是固定的。在导线AB 形成的测线两侧以60°的扇形夹角区域范围内,再沿导线AB平行方向形成的测线,同时观测沿测线产生的 AB间的电场水平值分量Ex,并且同时进行与测线AB 方向产生的正交场源水平磁场分量Hy。

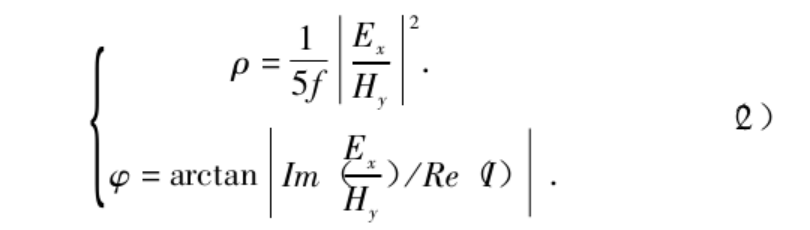

利用大功率发电机通过A,B电极向地下供交变电流,供电频率在0.1 Hz~9 600 Hz范围内变化。根据接收点相距发射源的远近可以将接受区域分为近区、过渡区和远区。远区指的是距离发射源AB相当远的地方,所谓“相当远”的地方是指发射的电磁波接近于平面波的地方,这一区域的电磁场与天然场十分相似。场值是电阻率和频率的函数。在直角坐标系中,设x轴平行于AB,z轴垂直向下,我们利用电场的振幅Ex和磁场的振幅H y可以计算卡尼亚阻抗电阻率。

通过电场的相位和磁场的相位来计算卡尼亚阻抗相位:φz=φ Ex -φHy。最后再用视电阻率和阻抗相位进行联合反演来计算反演电阻率参数,再用反演得到的电阻率进行对应的地质推断解释。

2工程应用

2.1工程概况

以某区域地热资源为主要目标,进行地球物理勘探工作。基于CSAMT和AMT数据二维反演获得勘查区3 000 m以浅的精细电性结构。旨在识别传导型地热的地球物理特征,揭示地层分布、地下水分布和地下温度场的分布,客观地对区域地热开发潜力做出准确评价。

初步查明勘查区地层空间分布特征,刻画基底深度,划分热储层,厘清区域控热要素的地球物理特征, 结合以往地质、地球物理资料,客观评价区域地热开发潜力。

2.2工作布置

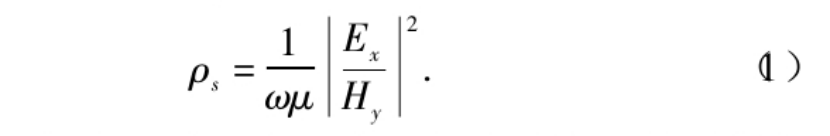

考虑工区内已有楼房、公路等分布情况以及区域构造特征,设计布设6条近东西向测线,测线总长度为 10 km,其中AMT法测量设计点距为100 m,共100个物理点;CSAMT法测量设计点距为50 m,共200个物理点。现场布置见图2。

3数据处理

3.1 AMT数据处理

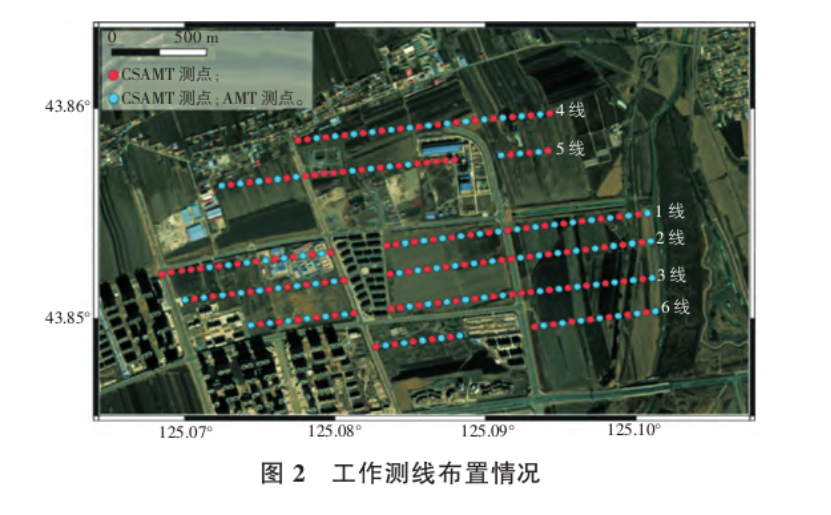

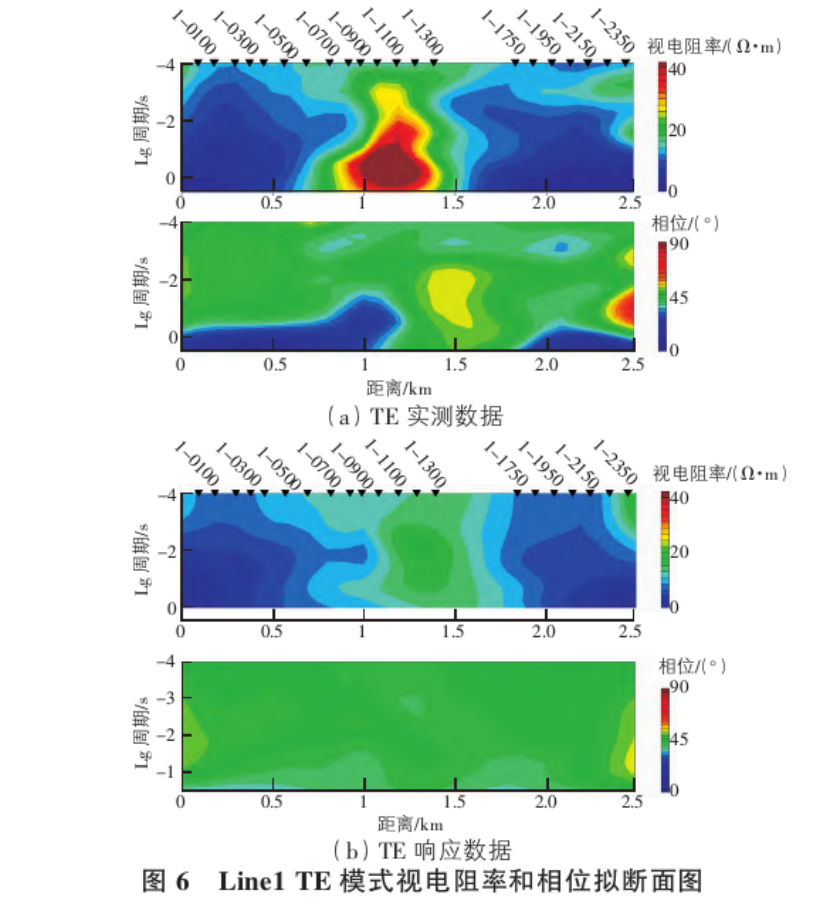

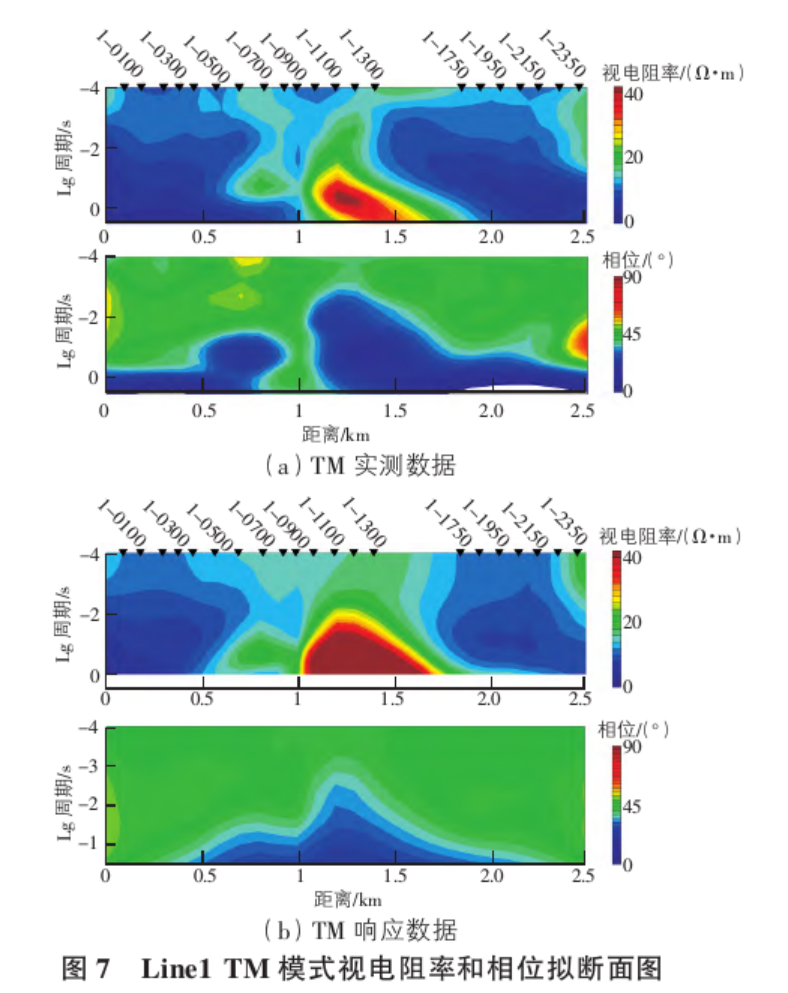

当我们从外业得到音频大地电磁(AMT)的有效数据后,需要对这些有效的测深数据处理,再进行软件成图,这样就可以对构造和走向进行判断分析,从而确定通过剖面测量得到的区域构造和通过多剖面确定的构造走向。这里我们是运用GB分解再进行阻抗分析方法,对所得到剖面外业有效实测数据软件成图后得到区域构造特征和通过多剖面走向判断。图3为Line1不同频段的电性主轴方位玫瑰图, 综合不同频段结果,主要指示北东45°和135°的主轴方向。因为通过阻抗张量的分解所确定构造主轴的方向存在90°的模糊性,在应用张量阻抗分解前提下,考虑到所探测区域构造主要是以北东方向为主, 最后结合实际情况确定的剖面反映的构造主体走向为45°。通过上述论证,先把外业得到的有效数据阻抗数据从初始位置旋转到北东45°理论论证的主轴方向,再通过TE的电场矢量模式和TM的磁场矢量模式把视电阻率及相位曲线分别辨识出来,最后用软件进行反演。

3.2 CSAMT数据处理

可控源音频大地电磁的数据处理包括数据编辑、 近场校正、静态校正、模型设计及反演计算等。

从外业CSAMT得到有效的数据,把有效数据资料进行预处理,来压制CSAMT外业有效数据中包含各种干扰噪声,如:仪器噪声、宇宙射线产生的电磁噪声、人文活动噪声,有时也需要进行地质噪声(包括静态位移以及地形影响)校正及其非平面波带来的过渡区畸变校正。另外为了接下来的解释,还需要从迭重场中分离开更突显和增强所要探查地下地质体包含的电磁场信息和曲线趋势。CSAMT法外业测量采集记录的原始数据是电道的相位和电位差幅值,以及磁道的相位和幅值,应用以下公式来计算目标地质体的视电阻率和相位。

总体来看,进行CSAMT外业采集的数据预处理包括:曲线圆滑、校正(包括地形、场源、磁场)以及为了突出某些有用信息而作的特殊处理等。

4数据反演

4.1 AMT数据二维反演计算

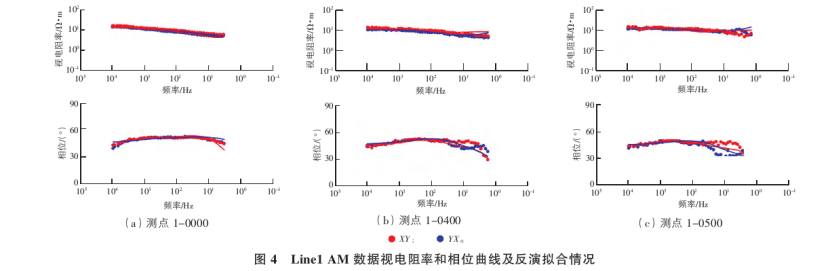

对于音频大地电磁测深数据,选择背景电阻率等于100Ω·m的均匀半无限空间作为反演初始模型, 在TE+TM模式中,取值电场矢量视电阻率的相对误差级数为80%,取电场矢量的相位相对误差级数为 10%,设置磁场矢量视电阻率相对误差级数10%,磁场矢量相位相对误差级数5%,横纵光滑比因子α=1, 正则化因子τ=10。数据反演过程中,数据和模型拟合情况达到了标准的误差范围,现将Line1测线取三个测点展示数据拟合情况(见图4)

从图4中可以看出Line1测线随机选取的数据拟合情况均较好,能够拟合实测数据的基本形态,证明反演结果是有效的。

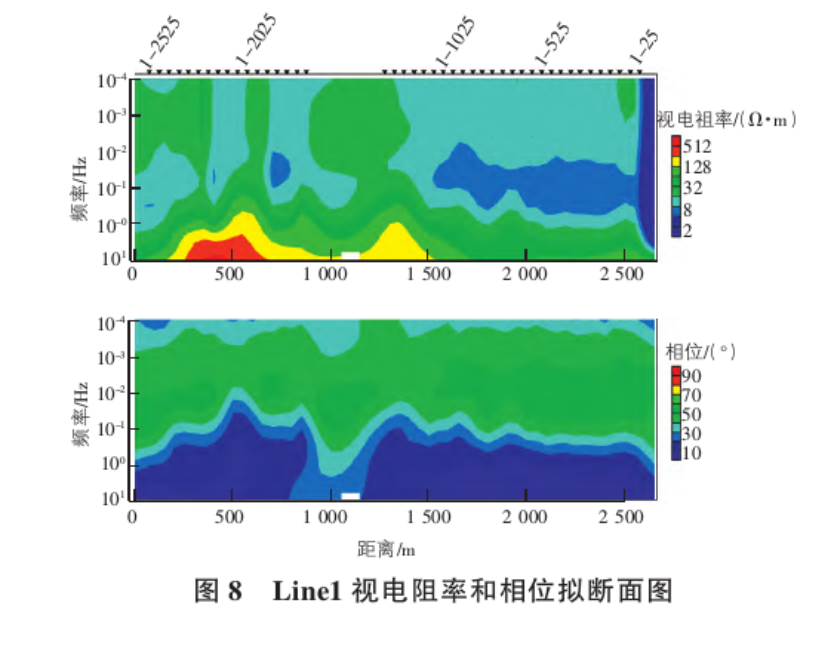

4.2 CSAMT数据二维反演计算

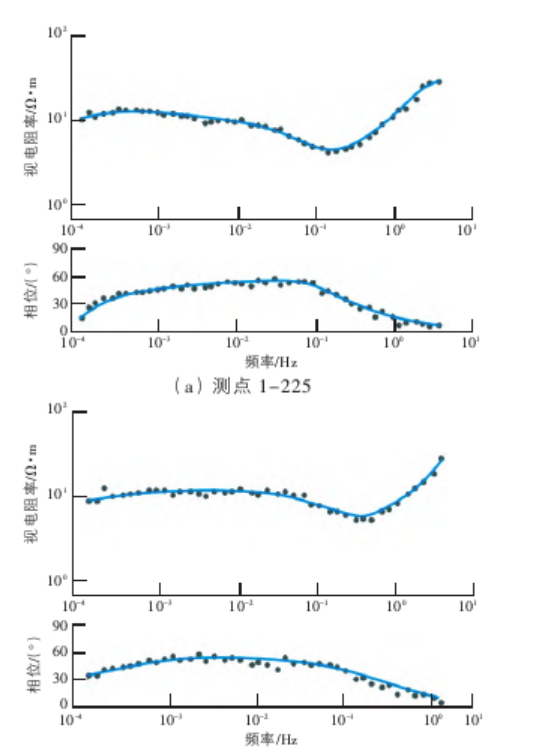

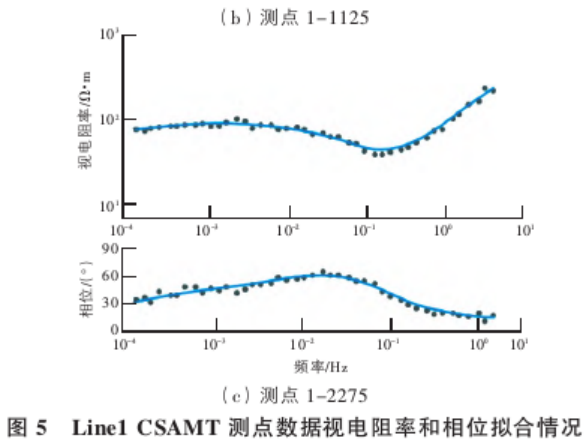

对于可控源音频大地电磁数据,选择背景电阻率为100Ω·m的均匀半空间作为本次反演初始模型, 在TM模式中,设置磁场矢量TM视电阻率相对误差级数10%,磁场矢量TM相位相对误差级数5%,光滑比横纵因子α=1,并且取正则化因子τ=3。数据反演过程中,数据和模型拟合情况达到了标准的误差范围,现将Line1测线取三个测点展示数据拟合情况。

从图5中可以看出每条测线随机选取的数据拟合情况均较好,能够拟合实测数据的基本形态,证明反演结果是有效的。

5成果分析

5.1物探成果分析与地质解释

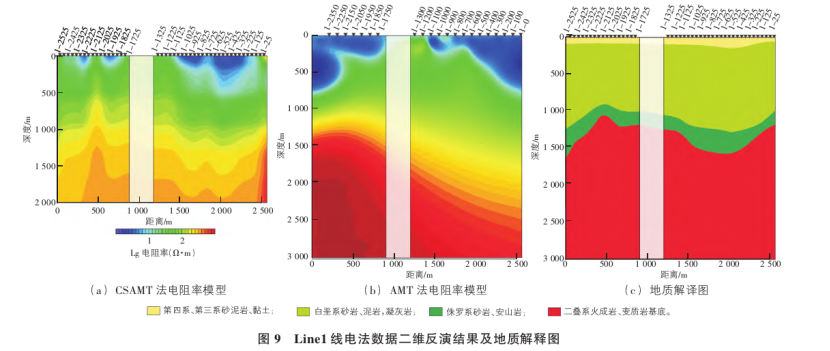

Line1线位于工区中部(见图2),测线沿近东西布设,线长约为2 500 m,AMT数据反演结果显示了地下 3 000 m以浅的电性结构,CSAMT数据反演结果显示了

地下2 000 m以浅的电性结构,图6,图7分别为Line1 线TE模式、TM模式电阻率模型及相应地质解译。

Line1线反演结果整体表现为显著的层状特征,浅部主要为一层较厚的低阻层,电阻率约为10Ω·m以下,自西向东厚度逐渐变大,厚度为50 m~100 m。低阻层的下伏中低阻结构则对应了白垩系砂岩、粉砂岩、 泥岩、凝灰岩等岩性特征,质地相对致密,该中低阻层电阻率在100Ω·m左右,厚度约500 m。中低阻层下方为一层中高阻结构,厚度相对均匀,厚度约为200 m, 自西向东埋深逐渐增大,电阻率为100Ω·m~ 300Ω·m,结合区域地层特征,工区内虽三叠系缺失,但侏罗系发育良好,岩石组成同时包括砂岩和安山岩, 因此电阻率稍高。最下方为完整的相对高阻结构,电阻率在500Ω·m左右,代表了上古生界(二叠系)的基底岩石,由于多见火成岩和变质岩,因此具有相对较高的电阻率特征,基底顶界面埋深为1 300 m~ 1 600 m,且自西向东基底深度逐渐加深,表现出东深西浅的特征(见图8)。

5.2温度场计算

工区地温分布曲线温度均随深度增加而增加,具有传导型地温曲线特征。根据莫里青地区地温梯度在2.8℃/100 m~4.4℃/100 m,平均为3.3℃/100 m,总体具有相对较高的地温梯度。

某市年平均气温为4.6℃,恒温带温度一般采用比多年地面平均温度高1℃~3℃,恒温带温度范围为5.3℃~7.3℃,本次计算采用恒温带温度为6℃,恒温带深度采用平均恒温带深度,一般为20 m(见图9)。

计算公式:T=T0+ΔT×(H-H 0 )/100。

其中,T为井底温度,℃;T0为恒温带温度,取 7℃;ΔT为地温梯度,3.3℃/100 m;H为井底深度,m; H0为恒温带深度,取20 m。

经过计算,项目区钻探深度为2 500 m时,地层温度为88.84℃。

5.3地层控热条件

工区内6条测线、两种地球物理方法的电性结构相似,均表现为4层结构特征,其中结合区域地质资料,浅部为新生界第四系和第三系砂泥岩,厚度在 50 m~100 m,由于具有较好的富水性,表现为明显的低阻特征,低阻层下伏为中低阻的白垩系砂岩、泥岩、 凝灰岩,已有地质资料揭示该白垩系中致密、低渗泥岩为良好的盖层,砂岩层为热储层,该热储层最大温度可达50℃;深部中高阻和高阻结构分别对应侏罗系砂岩、安山岩和上古生界(二叠系)火成岩、变质岩基底,基底埋深表现为“西浅东深”的特征,其中由于火成岩具有放射性生热的特性,可能为良好的热源, 且温度场计算结果显示在基底内部,2 500 m埋深处,温度可达到65℃以上。因此,勘查区具有较高的地热潜力。

6结论

1)本次物探工作采用“CSAMT+AMT”“深浅兼顾”的精细探测体系,数据质量良好且频率范围合理,为揭示工区3 000 m以浅结构提供了保障。保证了本次探测的数据质量与探测效果。

2)基于电性模型以及以往地质资料,建立了工区 3 000 m以浅的地质模型,其主要表现为4层结构:浅部第四系和第三系电阻率较低,厚度为50 m~100 m; 下伏白垩系为中低阻特征;深部分别为侏罗系和上古生界(二叠系)基底,顶界面埋深约为1 500 m。

3)基于电性结构模型及以往地质认识,开展了温度场计算,获得了工区内3 000 m以浅的温度模型,根据温度模型结果显示,在工区内地下2 500 m温度可达到65℃以上,满足后续地热井施工前提。

上一篇 > 鄂尔多斯盆地地热资源潜力评价分析

下一篇 > 汾阳杏花村经济技术开发区区域能源系统与发展研究